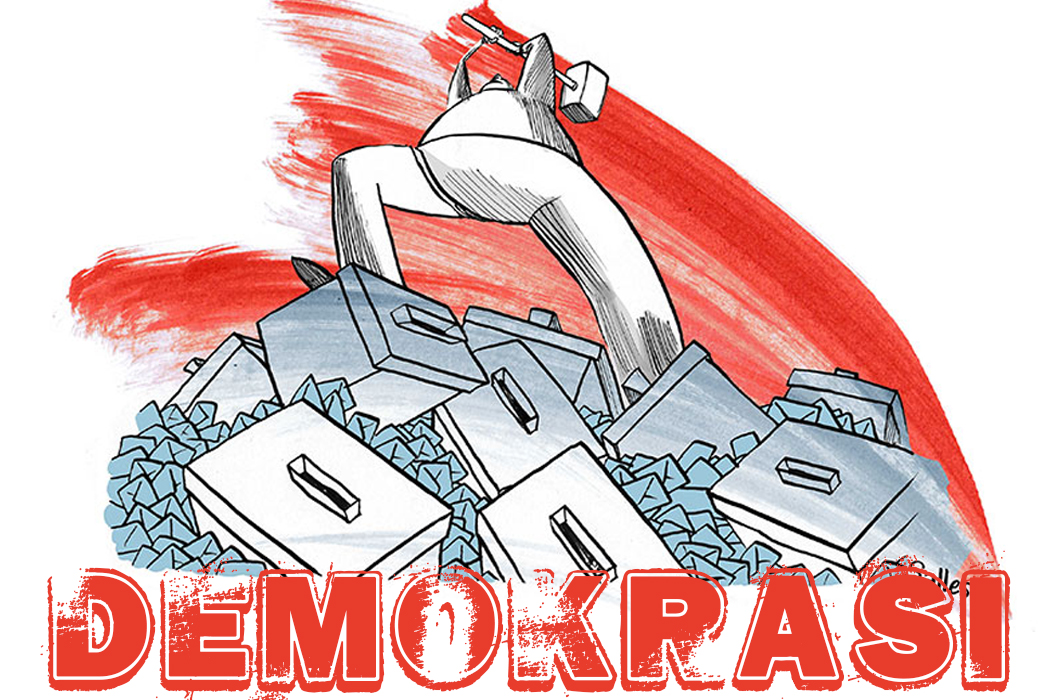

Efek Samping Demokrasi Kita

Reformasi ‘98 telah membawa corak demokrasi Indonesia yang berbeda dengan periode-

periode sebelumnya. Tidak saja terhadap model di masa Orde Baru yang hampir totaliter

namun juga terhadap model pasca Kemerdekaan hingga masa Orde Lama. Demokrasi kita

bahkan mengalami dialektika yang luar biasa dengan berbagai eksperimentasi zig-zagnya.

Kita ingat bagaimana untuk pertama kalinya sejak Orde Baru, sebuah pertanggungjawaban

presiden ditolak oleh MPR. Setelah itu, lebih dramatis lagi. Seorang Presiden RI dimakzulkan

lewat Sidang Istimewa MPR setelah tarik ulur politik yang tak menemukan titik kompromi.

Selanjutnya, sejak tahun 2004, kita mulai menganut demokrasi langsung. Selain anggota

DPR, seorang presiden dan kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat. UUD 1945

mengalami amandemen, bahkan hingga lima kali. Hasilnya hampir merombak total tatanan

demokrasi sebelumnya. Lahir Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, hingga

sejumlah komisi negara. Bersamaan dengan itu, kita mulai mengenal corak politik baru:

politik pencitraan. Muncul pendekatan baru dalam politik, yakni politik kuantitatif yang

menitikberatkan pada angka keterpilihan seorang kandidat. Kemunculan lembaga-lembaga

survei dan konsultan politik menjadi keniscayaan berikutnya.

Hampir satu dekade corak politik ini bertahan untuk kemudian berubah bersamaan dengan

munculnya corak baru yang menjadi antitesisnya. Mungkin kita bisa menyebutnya dengan

“politik prestasi” (best practice).

Kemunculannya ditandai dengan lahirnya seorang kepala daerah yang memiliki rekam jejak

dan prestasi kerja yang dinilai cukup kinclong. Kala itu, sepak terjang seorang Wali Kota Solo

tiba-tiba menjadi buah bibir dan pembicaraan orang se-Indonesia. Saat dia maju dalam

Pilgub DKI tahun 2012 dan berhasil memenangkannya, namanya semakin berkibar dan kali

ini warga dunia yang memperbincangkannya. Seolah tak terbendung, sosoknya bahkan

disebut sebagai salah satu orang berpengaruh di dunia ketika ia berhasil memenangkan dua

kali pilpres yang diikutinya. Kita tentu tahu siapa sosok yang dimaksud.

Seperti sudah menjadi hukum kehidupan, corak politik yang dibawanya pun kemudian

melahirkan antitesisnya. Namun kali ini cukup menguras tensi dan emosi bangsa. Karena

muskil untuk melawannya dengan cara konvensional maka dibutuhkan “ramuan” khusus

agar mampu melumpuhkan supremasi yang dipegangnya. Dan seperti yang kita tahu dan

lalui kemudian, politik identitas adalah jawabannya.

Sayangnya, politik identitas yang tersaji bukanlah yang banyak termaktub dalam teori-teori

politik pada galibnya, melainkan politik identitas yang didasarkan pada energi negatif dan

bahkan destruktif: dusta dan fitnah. Aktornya bukan tokoh politik resmi melainkan opinion

leader informal. Yang disasar juga bukan keberpihakan melainkan sentimen dan emosi

massa. Isu yang dipakai pun luar biasa riskan: SARA. Parpol yang berkepentingan hanya

mendompleng dalam rangka kepentingan elektoral. Akhirnya, selain tidak rasional, politik

indentitas yang berlangsung juga tidak memiliki alamat yang jelas. Berbeda dengan praktik

di luar.

Di AS, kampanye American First dan gugatan terhadap keberadaan kaum imigran jelas

disampaikan oleh Donald Trump, sang presiden terpilih. Di Perancis, seruan yang kurang

lebih sama juga jelas aktornya, Marine Le Pen, pemimpin Partai Front Nasional. Demikian

juga di Belanda dengan sosok Geert Wilders, pemimpin Partai Kebebasan Belanda. Lalu di

Italia ada Partai League, Partai Rakyat di Denmark, dan Partai Alternatif untuk Jerman di

Jerman. Semua kampanye mereka senafas: menjadikan identitas sebagai isu utama ideologi

mereka. Dan yang paling penting, aktor politiknya jelas.

Berbeda dengan di sini. Semua partai dan politisi mengaku Pancasilais, ber-Bhineka Tunggal

Ika, menjunjung tinggi konstitusi, namun diam-diam bermain api dengan kelompok-

kelompok intoleran dan destruktif. Yang marak diterima publik kemudian justru semburan

dusta, bukan sikap politik yang mencerdaskan bangsa. Impaknya, polarisasi sosial hingga

ancaman disintegrasi menganga di depan mata.

Kenyataan ini telah menjadi bagian dari “efek samping” dalam dialektika demokrasi kita

selama lebih dari dua dekade Reformasi. Kecenderungannya juga eskalatif. Sejak kita

mengenal demokrasi langsung kala itu juga kita mulai mengenal money politics. Praktiknya

bahkan semakin banal dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Kesadaran politik

rakyat rusak dibuatnya. Jalan pikiran warga jadi pragmatis, transaksional, dan egois. Jauh

dari filosofi agung gotong-royong. Etika dan kepatutan politik menipis. Keteladanan dari elit

pun menjadi barang mahal dan langka. Dan ketika caci maki, fitnah beserta dusta menjadi

amunisi utama dalam politik, kiranya, itulah efek terparah dari demokrasi yang kita jalani

sejauh ini.

Memang, di satu sisi, Pilpres 2019 memperlihatkan kepada kita bagaimana angka partisipasi

warga begitu tinggi – hingga di atas 80 persen. Keberpihakan mereka terhadap para calon

presiden benar-benar murni. Bahkan politik uang disebut tidak mampu membobolnya.

Namun sayang, keberpihakan itu tidak terbangun di atas nalar yang sehat. Yang ada justru

sentimen dan bahkan nalar kebencian. Akhirnya, politik yang semestinya melahirkan

keadaban publik malah menjadi manifestasi dari dekadennya perilaku kita.

Jika diibaratkan sebagai mobil, demokrasi kita hari ini mungkin sudah sekelas Rolls-Royce.

Namun sayangnya ia berjalan di jalan yang penuh lubang. Sopirnya pun baru belajar dan

tidak tahu manual penggunaannya. Para penumpangnya juga awam dan gagap dengan

segala kemewahan yang ada di dalamnya. Dan dengan mobil itu, kita sebenarnya hanya

ingin pamer dan sok disebut maju dan modern agar dipandang hebat dan dipuji oleh pihak

luar. Dus, jalannya mobil yang super mewah itupun menjadi ugal-ugalan. Ia tidak

menghasilkan sebuah perjalanan yang mengesankan dan tidak mampu mengantarkan pada

tujuan yang telah ditetapkan. Alih-alih membuat nyaman, mobil yang kita kendarai malah

membuat porak poranda sebuah perkampungan.

Melihat semua kenyataan itu rasanya tidak cukup jika proses demokrasi kita dihampiri

dengan sekadar kritik dan evaluasi belaka. Dengan biaya yang tidak sedikit dan begitu

besarnya nilai yang dipertaruhkan, sudah saatnya kita berefleksi akan paham dan praktik

demokrasi kita sejauh ini. Momen pasca Pemilu 2019 yang telah begitu menguras energi

bangsa dengan berbagai prahara dan korban jiwa, kiranya menjadi momentum yang tepat

untuk hal ini.

Karena yang diperlukan adalah refleksi maka ia butuh pertanyaan-pertanyaan yang lebih

mendasar. Misalnya; kira-kira sudah di jalan yang benarkah demokrasi kita? Semakin

sehatkah demokrasi kita, atau ia hanya banyak membuka ruang kebebasan saja tanpa

kedewasaan para pelakunya? Seberapa kompatibel sebenarnya bangsa ini dengan

demokrasi langsung? Jika kompatibel, di titik mana mis atau erornya? Seberapa salah kita

menurunkan derajat MPR? Dan seberapa benar kita menghapus GBHN? Benarkah kita harus

kembali pada “Demokrasi Pancasila”? Mundurkah kita jika mewacanakan soal ini kembali?

Perlukah demokrasi Indonesia disetel ulang ke factory setting-nya? Atau yang dibutuhkan

sekadar modifikasi ulang saja? Dst.

Semua pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk mengajak kita kembali ke (atau

beromantisme dengan) masa lalu. Ini juga bukan sikap skeptis atas demokrasi itu sendiri.

Namun sebuah refleksi memang selalu membutuhkan renungan-renungan mendalam guna

menemukan kesalahan-kesalahan mendasar untuk kemudian kita perbaiki bersama.

Bukankah orang-orang agung mengajarkan itu?

Willy Aditya

*Anggota DPR RI, Ketua DPP Partai NasDem