Korupsi, Kekuasaan, dan Kemanusiaan

Ignas Kleden menengarai adanya gejala eksibisionisme sosial (Kompas, 26/6/2013) bagi kalangan politisi di tanah air kita akhir-akhir ini. Jika dalam disiplin psikologi ada penyakit eksibisionisme seksual maka dalam ranah sosial-politik Indonesia ada eksibisionisme sosial.

Eksibisionisme seksual mendorong seseorang memamerkan bagian tubuh paling vitalnya. Sementara dalam eksibisionisme sosial, para politisi memamerkan aurat sosialnya, yaitu kemewahan. Dalam amatan Ignas, praktek ini justru dilakukan dalam rangka meneguhkan status sosialnya sebagai pejabat ini atau petinggi anu.

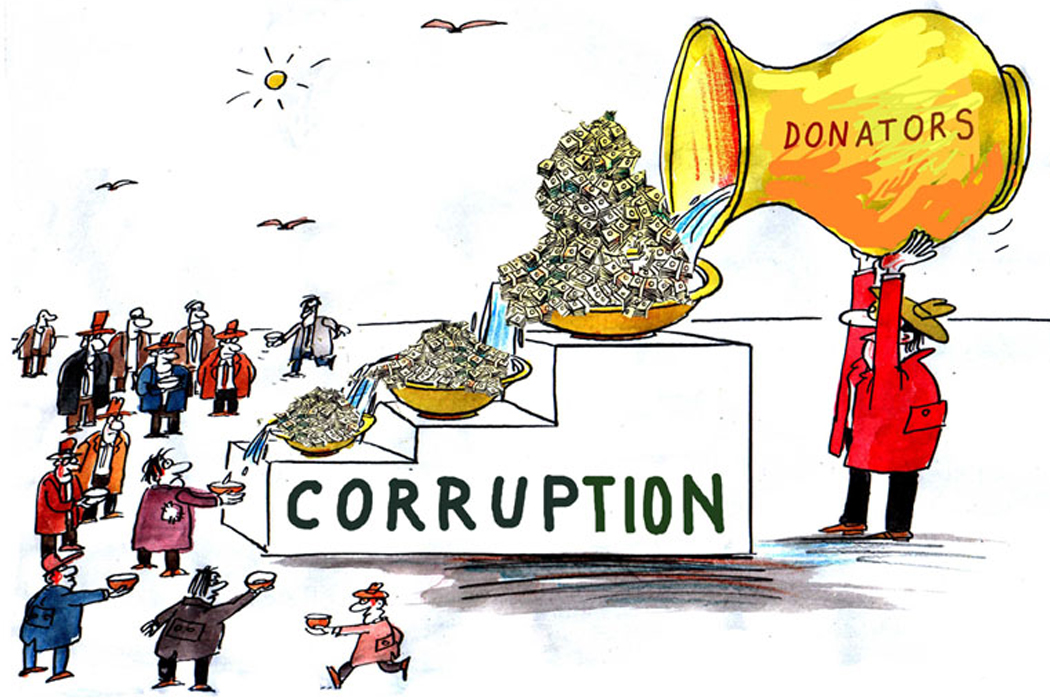

Secara ironis hal ini ditampilkan Ignas dengan memotret praktek yang diperlihatkan para (tersangka) koruptor. Mereka yang mengumpulkan kekayaan dengan cara melanggar hukum kerap memamerkannya dengan amat mencolok. Berapa memang gaji seorang anggota dewan atau seorang irjen polisi atau yang lainnya sehingga bisa memiliki beberapa rumah dan berbagai merek mobil mewah? Begitu Ignas secara satir mempertanyakannya.

Penyalahgunaan Kekuasaan

Usia korupsi mungkin setua usia politik itu sendiri. Seperti kata Lord Acton, “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.” Ungkapan ini terdengar logis karena hanya penguasa dan orang-orang di sekitarnya yang bisa melakukan korupsi. Mereka memiliki akses terhadap aset-aset strategis yang sangat besar, sehingga bisa mencomot aset titipan itu.

Dalam logika demokrasi, kekuasaan adalah mandat rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Di satu sisi, tak mungkin semua komponen masyarakat menempati istana atau senayan untuk mengelola setiap potensi negara. Di sisi lain kita tak ingin negara dipegang oleh orang yang tidak memiliki kapasitas. Karena itulah kita mengenal mekanisme pemilu untuk memilih orang-orang yang kita pandang kompeten mengelola negara.

Seseorang yang tengah menjabat jabatan publik (pejabat), sebenarnya telah melakukan ijab-kabul dengan rakyat. Dalam ijab itu dia telah menyatakan bersedia dititipi aset-aset strategis untuk dikelola demi kepentingan bangsa. Lalu apakah seorang pejabat tak diakui haknya sebagai warga negara? Tentu tidak. Konstitusi kita menjamin seorang pejabat agar tidak kekurangan, baik sandang maupun papan, serta kebutuhan lainnya.

Berbagai jaminan mulai dari gaji, fasilitas perjalanan, kesehatan, semua disediakan. Adalah tidak lucu jika seorang pejabat harus mati kelaparan. Dengan jaminan itu para pejabat sesungguhnya bisa hidup di atas rata-rata rakyat indonesia. Jadi sebenarnya tak ada alasan bagi mereka untuk melakukan korupsi.

Persoalannya, gaya hidup seperti apa diinginkan oleh seorang pejabat? Jika dia menjabat demi kepentingan rakyat, sebenarnya segala fasilitas yang ada sudah lebih dari cukup. Namun lain cerita jika mereka mengidap eksibisionisme sosial seperti dituturkan Ignas. Berapapun fasilitas dan tunjangan yang diberikan takkan memenuhi hasrat pamer aurat sosialnya. Dalam konteks ini, korupsi adalah satu bentuk penyelewengan wewenang. Para politisi dan pejabat yang terikat kepentingan rakyat telah membelokkan wewenangnya demi kepentingan pribadi.

Tragedi Kemanusiaan

Dalam sistem demokrasi, korupsi adalah kanker yang menggerogoti sel-sel kekuasaan. Oleh korupsi, sel-sel kekuasaan akan kehilangan fungsi pelayanan publiknya. Sebaliknya, ia hanya akan berfungsi sebagai pelayan para aparatur kekuasaan. Untuk mengangkat kanker korupsi sampai akar-akarnya, perlu upaya komprehensif, mulai dari penindakan hingga pencegahan.

Upaya komprehensif seperti itu kita lihat dalam langkah-langkah memerangi terrorisme. Dari sisi kebijakan, ada Undang-Undang Anti Terror yang memungkinkan tindakan taktis menghadang teror. Dari sisi implementasi, ada Densus 88 yang dilatih secara khusus untuk menjinakkan terror. Dari sisi pencegahan, pemerintah juga memberi perhatian besar untuk mencabut akar terrorisme sedari dini.

Bagaimana dengan pemberantasan korupsi? Memang, kita memiliki KPK dengan kewenangan khusus menangani korupsi. Tak sedikit praktik korupsi diungkap hingga kini. Tapi kita juga tak bisa bohong bahwa masih banyak praktik korupsi di lingkungan politik kita. Lebih dari itu, korupsi luar biasa lebih laten dari pada terorisme.

Tanpa bermaksud membela teroris, kita bisa bandingkan vonis koruptor dengan teroris. Terlepas dari kontroversi hukuman mati, pengadilan pidana terorisme telah menjatuhkan beberapa vonis mati terhadap pelakunya. Sementara vonis bagi para koruptor tampak belum menampilkan sebuah efek jera bagi koruptor. Sebutlah Angelina Sondakh dengan vonis 4,5 tahun untuk kasus korupsi kurang lebih 14 miliar rupiah.

Lebih dari itu, lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) UGM bulan maret lalu melansir data hasil analisis terhadap kasus korupsi yang sudah mendapat putusan tetap MA. Hasilnya, dari 2001 hingga 2012 terdapat 1.842 terpidana korupsi yang mencoleng 168,19 triliun uang negara. Jika kita bandingkan dengan besaran UMP DKI Jakarta, besar kerugian negara itu setara dengan upah hampir 77 juta buruh.

Jika kita asumsikan seorang buruh rata-rata bekerja selama 30 tahun seumur hidupnya, maka jumlah kerugian negara itu setara dengan upah 213 ribu buruh selama hidupnya. Karena penetapan UMP ditentukan berdasar kebutuhan hidup minimal seorang buruh, maka sama saja perilaku koruptor itu menghabisi 213 ribu manusia Indonesia. Secara lebih mendalam, ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang mengerikan! Angka itu hampir menyamai jumlah korban bom atom Nagasaki dan Hiroshima (220 ribu jiwa) yang kita kenal sebagai tragedi terbesar dalam sejarah modern.

Perang Melawan Korupsi

Dari pemaparan di atas, jelas sudah bahwa korupsi adalah tragedi kemanusiaan yang harus dilawan. Memang, efek korupsi tak serta-merta merenggut nyawa seperti terorisme atau kejahatan perang. Tapi secara esensial korupsi telah mencabut kesempatan manusia-manusia Indonesia untuk hidup lebih manusiawi dan bermartabat. Kasus-kasus buruk gizi, bunuh diri karena persoalan ekonomi, dan semacamnya, secara tak langsung adalah hasil perbuatan koruptor. Uang negara yang mereka jarah seharusnya bisa menyelamatkan para korban itu. Singkat kata, tindak korupsi bisa dikatakan sebagai pembunuhan massal secara sporadis dan pelan-pelan, tak kalah kejam dibanding pembantaian secara langsung.

Ironisnya, praktik itu masih marak di alam reformasi yang telah bergulir 15 tahun ini. Betapa sedih kita mengingat para martir reformasi yang berkorban menentang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang identik dengan pemerintahann Orde Baru kala itu. Semoga para politisi masih ingat bahwa penentangan terhadap korupsi adalah ruh yang sangat kuat menggelorakan gelombang reformasi 15 tahun silam.

Sudah semestinya, ada progresivitas dalam gerakan perang terhadap korupsi. Dalam kasus ini tak ada salahnya kita menengok praktik China. Xi Jinping terpilih menjadi presiden RRC dengan semangat kuat untuk mengangkat tumor korupsi, sampai ke akar-akarnya. Xi berjanji untuk membersihkan koruptor mulai dari “macan kuat” hingga “lalat-lalat” di setiap lapisan Partai Komunis China. Terbukti, pengadilan China berani menjatuhkan hukuman mati percobaan terhadap mantan Menteri Kereta Api China yang melakukan korupsi puluhan miliar (kompas, 08/07/2013).

Pengalaman China itu memberi contoh pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Di level atas, penegakan hukum dilakukan secara tegas. Di level bawah, masyarakat terlibat aktif mengontrol kekayaan dan perilaku elite. Tak kalah penting, keteladanan harus dipraktikkan para elit itu sendiri. Mereka harus memulai dari lingkungan partai politik, birokrasi, lembaga legislatif dan eksekutif.

Teladan tentang hidup sederhana, bersahaja dan pengabdian politik harus menjadi ‘batu penjuru’ dalam lingkungan politik kita. Gaya hidup hedonis yang mengumbar kemewahan selayaknya menjadi tabu politik. Tak layak para pejabat dan politisi memperagakan kemewahan, ketika masih banyak manusia Indonesia terbelit benang kemiskinan.

10 Juli 2013