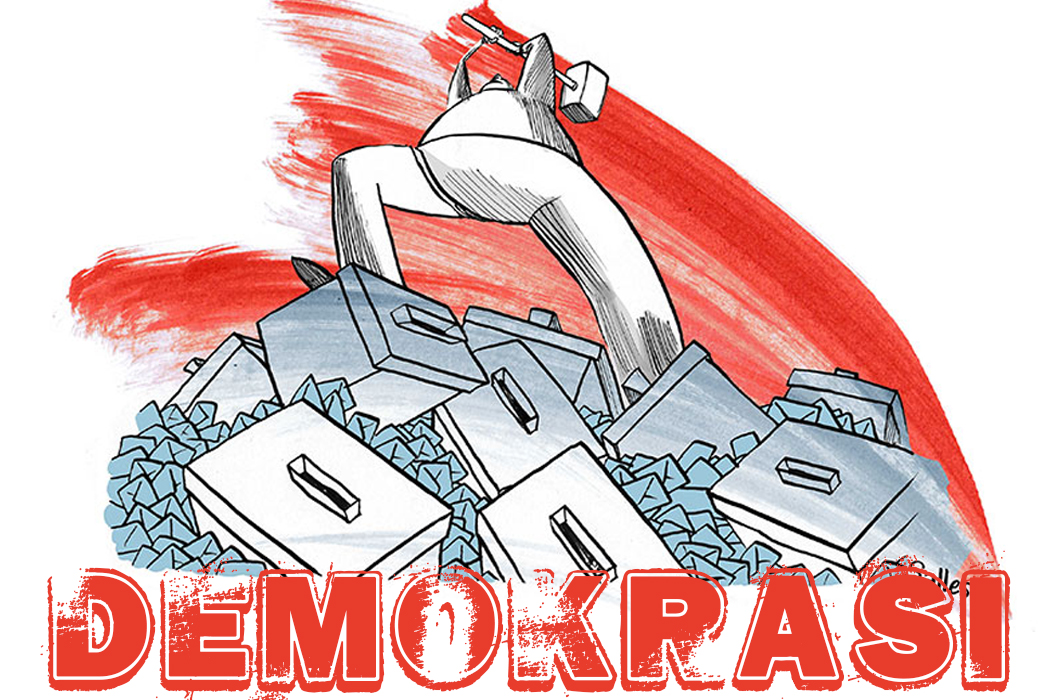

Salah Asuh Demokrasi

Lima tahun lalu, tepatnya Agustus 2008, Sekolah Demokrasi Tangerang kedatangan tamu beberapa anggota Parlemen Belanda. Kunjungan itu sendiri bersifat reguler, karena Sekolah Demokrasi berjalan atas kerjasama KID dan Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD). Tangerang dipilih sebagai pilot project karena wilayah sub urban ini menampilkan tumburan kental antara komunitas industri (buruh) dan masyarakat tradisional (jawara).

Sekolah Demokrasi sendiri adalah prakarsa menyinergikan aktor, konsep, partisipasi, serta medan bagi demokrasi di Indonesia. Program ini digagas Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dengan memadukan tiga pilar yakni institusi politik, masyarakat sipil, dan komunitas bisnis. Latar belakang peserta pun beragam, mulai dari pengurus partai, anggota DPRD, Panwas, mahasiswa, LSM, serikat buruh, ormas keagamaan, pengusaha, guru, bidan, kepala desa, hingga birokrat.

Salah seorang anggota parlemen Belanda menyatakan tersimoninya, “Harusnya Sekolah Demokrasi ini kita buat di Belanda!” Sontak saya bertanya, “Kenapa?” “Karena partisipasi pemuda di Belanda sangat rendah dan apolitisasi massif menjangkiti masyarakat,” jawabnya.

Sesat Pikir atas Demokrasi

Demokrasi di Indonesia masa kini adalah koreksi atas sistem politik otoritarian yang ada sebelumnya. Koreksi itu melahirkan kebebasan berpendapat, sistem kepartaian, pemilihan umum, tata kelola pemerintahan, sistem perundangan, serta partisipasi warga dalam penentuan agenda publik dan kenegaraan. Tak terasa, 15 tahun sudah kita berdemokrasi pasca Reformasi ’98.

Namun demikian ragam keraguan ternyata masih menghiasi alur demokrasi kita. Banyak kaum “Orbais” menganggap demokrasi telah menuju anarki dan tak lebih baik dibanding masa otoritarian. Sebagian kelompok bahkan terang-terangan melawan demokrasi, seperti terjadi saat awal penyelenggaraan Sekolah Demokrasi Tangerang. Sekitar 100 meter dari lokasi, sekelompok fundamentalis agama mendirikan Sekolah Anti-Demokrasi.

Secara sederhana, demokrasi menganut prinsip pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam praktiknya ternyata itu tak semudah seperti membariskan antrian itik atau apel siaga dalam satu upacara. Satu-satunya alasan kenapa demokrasi masih diterima dan dijalankan adalah karena adanya jaminan atas hak dan kewajiban warga yang lebih mendekati keadilan (fairness). Di masa otoritarian, perbedaan pendapat lazim berujung penghilangan paksa. Dalam masa demokrasi, perbedaan justru menjadi kudapan penyempurna secangkir teh di sore hari.

Salah satu argumen yang sering menjerumuskan rakyat adalah kenyataan bahwa perkembangan demokrasi tak mengenyangkan perut dan tak melahirkan stabilitas. Dus, dalam kondisi seperti ini banyak kalangan memutar kembali memori masa otoritarian, di mana kita tak mengantri BLT, dan pengangguran pun tak menyulut kerusuhan.

Namun demikian, betapa pun orang meragu terhadap demokrasi, toh gelombang demokratisasi pada kenyataannya tengah menggulung dunia. Tercatat dari 193 negara di dunia, 188 di antaranya dikategorikan sebagai negara demokrasi. Dalam unit yang mikro, 54 persen penduduk dunia saat ini bernaung di bawah payung pemerintahan demokratis. Meski memang, selayaknya di Indonesia, gelombang demokratisasi global juga masih menyertakan masalah. Lima puluh persen proses demokratisasi di muka bumi ini baru menggeliat di ruang politik formal. Ia belum menjalar ke area kebebasan sipil dan kesejahteraan rakyat.

Fareed Zakaria mencatat fenomena itu sebagai “demokrasi illiberal.” Fenomena ini menyiratkan adanya situasi demokrasi semu, parsial, intensitas rendah, rezim hibrida atau demokrasi delegatif. Dalam model ini, terjalin hubungan yang intim antara politisi dengan warga pada saat mereka menggelar pemilihan langsung. Namun sayang, para politisi dan warga kembali ‘pisah ranjang’ pasca pemilihan, yaitu periode di mana proses pemerintahan justru mulai berjalan.

Konsekuensinya, model ini hanya membentuk masyarakat “tak terbuka.” Sebagai ilustrasi, saat ini banyak negara tidak masuk kategori “negara bebas” atau “negara tidak bebas.” Masyarakat yang tak terbuka ini masuk dalam kategori “negara berkemungkinan bebas,” yakni negara yang terhuyung-huyung antara rezim demokratis dan otoritarian.

Untuk itu, Zakaria mengusulkan komunitas internasional agar mengakhiri obsesi pemilihan umum, dan mengimbanginya dengan agenda partisipasi masyarakat. Agenda tersebut harus memperkuat kontrol terhadap kekuasaan, mendukung demokrasi, dan membatasi kekuasaan orang-orang berpotensi merusak. Dengan kata lain, demokratisasi formal saja tidak cukup. Pemilihan umum yang sehat selayaknya diposisikan sebagai trigger yang sinambung dengan partisipasi masyarakat.

Jika kita lihat dengan kaca mata demokrasi illiberal ini, kita tak akan heran kenapa banyak kalangan meragu terhadap demokrasi kita. Pandangan itu sesungguhnya didasari oleh sesat pikir terhadap demokrasi itu sendiri. Di satu sisi, banyak kalangan menganggap demokrasi sebagai ramuan ajaib yang menyembuhkan semua penyakit. Mereka mengira, cukup dengan pemilihan umum, maka rakyat akan hidup bebas, sejahtera dan berdaulat.

Pikiran yang sebenarnya mistis itu bergandeng erat dengan sikap para politisi yang ada saat ini. Mereka menganggap, dengan dipilih oleh rakyat, otomatis mereka merepresentasikan demokrasi. Dengan begitu, mereka berhak merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Alhasil, para politisi banyak terjebak sikap-sikap primordial yang mengutamakan sentimen sempit di atas substansi demokrasi.

Mengasuh Demokrasi

Ibarat manusia, 15 tahun adalah usia remaja. Bayi-bayi yang bersalin di bawah payung demokrasi pasca Reformasi pun tengah menginjak usia remaja. Di satu sisi, mereka telah meninggalkan predikat kanak-kanak, tapi belum cukup disebut dewasa. Meski begitu, pendekatan psikologi meyakini usia remaja sangatlah penting dalam menentukan arah masa depan.

Di depan telah kita singgung, bagaimana aktor-aktor lama mulai meromantisir memori otoritarian mereka. Masyarakat sipil sedang digiring menuju surealitas demokrasi dan otoritarianisme. Wajah-wajah bimbang pun mulai menghiasi medan politik kita.

Contoh nyata terlihat pada tingginya pemilih yang tak menggunakan hak suara. Sebutlah beberapa momen terakhir, Pilkada Bali mencatat 26% pemilih tak menggunakan hak suara, pilkada Jabar mencatat angka 35,76%, Pilkada Sumut 30% dan Pilkada Jawa Tengah bahkan mencatat angka 49%.

Jika kita korelasikan dengan pemaparan di atas, terlihat demokrasi illiberal yang kita alami telah memperkuat romantisme masyarakat terhadap masa otoritarian. Pertanyaannya, benarkah cita rasa otoritarian yang telah kita buang itu lebih maknyus dari demokrasi yang kita cecap saat ini?

Jika berpikir lebih jernih, tentu kita katakan “tidak.” Kita perlu bedakan antara pandangan reflektif dengan komentar yang “galau”. Memang, demokrasi yang kita asuh belum sepenuhnya mewujudkan tatanan bebas, setara dan sejahtera. Pola pikir mistis, primordialisme aktor, dan cara-cara mobilisasi instan, telah memperlambat gerak demokrasi. Sebagian kita pun belum menyadari salah asuh demokrasi yang tengah berlangsung.

Dalam kondisi semacam ini, seseorang akan mudah galau dengan kembali membayangkan kebaikan-kebaikan masa lalu. Mungkin itu bisa diibaratkan seperti seseorang yang tengah cek-cok dengan pasangannya, yang tiba-tiba teringat pada mantannya. Kalau dia berpikir jernih, dia akan sadar bahwa mereka tak akan putus jika mantannya itu benar-benar pasangan yang tepat. Seperti itulah realitas demokrasi kita saat ini.

Jika ingin membenahi demokrasi kita, setidaknya dua aras perlu kita masuki, yaitu aras konstituen dan aras politisi. Tak ada solusi selain memperkuat virtue (nilai kebajikan) para politisi dan warga sendiri.

Di satu sisi, para politisi harus menegaskan virtue mereka sebagai representasi kepentingan rakyat. Di sisi lain, warga juga harus sadar bahwa demokrasi adalah proses berlanjut, mulai dari pembentukan pemerintahan, penyaluran aspirasi, pengawasan, hingga pengawalan dan evaluasi kebijakan. Itulah demokrasi yang notabene memberi kebebasan bagi warga untuk menentukan nasib. Tentu saja hal itu harus tetap dilandasi batas etik akan perlindungan minoritas, toleransi, pengakuan hak privat dan publik, serta norma kedaulatan. Kebebasan dalam demokrasi tetap tak membenarkan seseorang untuk memilih ditindas, hidup di bawah tiran, serta kebebasan untuk memberangus kebebasan orang lain.

Tugas mengasuh demokrasi kita tidaklah mudah. Ada sederet prioritas mendesak dilakukan. Jika tidak maka remaja-demokrasi yang tengah mencari jati diri ini bisa terseret kegalauan konservatif orang tuanya.

Tapi jika mengingat pengalaman mengelola Sekolah Demokrasi, saya kembali mendapat alasan untuk tetap optimistis. Setidaknya, pengalaman demokrasi kita yang masih belia, tak kalah dengan pengalaman Belanda yang memperkenalkan nilai-nilai demokrasi dengan politik etisnya. Dalam pengalaman itu, terlihat jelas bahwa antusiasme pemuda kita terhadap demokrasi sangatlah kuat. Bahkan, hal itu diakui oleh mereka yang sering memberikan percontohan demokrasi itu sendiri.

12 Juni 2013